Parut d’abord, avec le soutier logistique et financier de Jean Fleury, Où vas-tu, Manouche ? du patriarche Joseph Doërr, dit Coucou (épuisé mais devenu livre-culte, et une réimpression est envisagée). L’année suivante, en 1983, Un camp pour les Tsiganes et les autres,ce futla première édition de l’ouvrage historique de Jacques Sigot sur le camp de Montreuil-Bellay, dont nous venons de publier en 2011 la quatrième, augmentée, sous le titre Des barbelés que découvre l’Histoire, Montreuil-Bellay, 1940-1946. La deuxième édition ayant inspiré Tony Gatlif pour son film Liberté, nous avons, l’auteur et moi, présenté ce film un peu partout en France.

En 1985, Matéo Maximoff, le premier romancier tsigane (de parents manouche et rom), nous écrivait pour solliciter la publication de Condamné à survivre, projet qui n’aboutit pas pour des raisons complexes. Mais quelques mois plus tard,nous réimprimions l’un de ses romans les plus réussis, Savina, autour du thème des fiançailles trahies, de la vengeance et de la « kris », ouvrage paru précédemment chez Flammarion. Notre collection Waroutcho, consacrée à la parole tsigane, se développa ainsi peu à peu, accueillant à partir de 1990 d’autres romans : Romano Atmo, de Vania de Gila-Kochanowski, qui se déroule en Lettonie ; Le Prix de la Liberté de Maximoff, révolte d’esclaves en Roumanie ; Scènes de la vie manouche, de Lick, tribulations d’un groupe familial dans le midi de la France (épuisé) ; Laissez pleurer les chiens, de Michèle Barbier, épopée de Circassiens Manouches allemands dans la tourmente hitlérienne. Le roman historique, ambitieux, s’amorce avec le premier tome de la saga tsigane de Roberto Lorier, Pâni et le peuple sans frontières. Parallèlement, des contes recueillis par Jerzy Ficowski sont traduits du polonais par Malgorzata Sadowska-Daguin : Le Rameau de l’Arbre du Soleil (recueil épuisé), Vania de Gila nous propose ses récits de tradition orale (Le Roi des Serpents et La Prière des Loups, bilingues avec commentaires et lexique) ; et Joseph Stimbach ses contes de création, Itségo. L’œuvre de Lick se développe sur plusieurs tomes (Il était une fois les Bohémiens, Enfances tsiganes, Romanestan : l’île du peuple rom), et en 2003, nous commençons la production de CD, musique et chansons. Le genre poétique s’illustre dans un magnifique tirage typographique - numéroté - du Romancero gitan de Federico Garcia Lorca, bilingue avec une traduction inédite et 21 tableaux couleur, Lorca ou la passion obscure. Et voilà que se présente en 2011 un véritable poète manouche, aux textes puissants très structurés, Miguel Dufour, de surcroît plasticien. En 2012 on voit poindre dans l’édition tsigane un genre nouveau, la bande dessinée, avec les savoureuses planches satiriques de Ricardo Viscardi, destinées à tous amateurs mais aussi aux scolaires.

Car la situation actuelle des Tsiganes en Europe suscite de plus en plus d’interrogations sur leurs culture, élargit le lectorat potentiel et les besoins en matériel éducatif approprié à l’apprentissage des enfants : enfants non-tsiganes pour la découverte de l’autre, enfants tsiganes pour les instruire avec les outils qui les concernent. D’où pour notre collection la nécessité de diversifier les genres, de stimuler les initiatives. Le vivier des contes à publier est très riche et manque surtout de moyens financiers. On pourrait envisager d’élaborer des abécédaires, d’aborder des traductions en plusieurs langues, opportunes dans le contexte bienveillant des Communautés européennes. Un premier projet dans ce sens, suite à une réunion à Cologne des éditeurs de plusieurs pays intéressés par cette thématique, dans le cadre de « Culture 2000 », est pour l’instant en suspens et mériterait d’être redynamisé.

Ce pas en avant valoriserait un patrimoine oral et écrit transnational encore méconnu. Les médias sont trop enclins à stigmatiser le peuple tsigane en véhiculant des stéréotypes et à colporter une rumeur négative à travers quelques faits divers au lieu de s’attacher à la création artistique, entretenant ainsi dans l’opinion publique une image défavorable dont le politique profite pour systématiser l’exclusion.

Afin de lutter contre cette fâcheuse tendance, la défense de la culture tsigane et la promotion de nos ouvrages nous amènent à participer à de nombreuses animations et colloques, à proposer des conférences, à servir de support à des spectacles musicaux. Nous disposons aussi d’expositions sur les écrivains tsiganes (romanciers, conteurs, poètes) et les peintres, en direction des bibliothèques, centres culturels, lycées et collèges. Nous diffusons et distribuons également des ouvrages édités ponctuellement sur ce thème par d’autres structures associatives peu représentées en librairie.

Plusieurs projets sont en attente, leurs auteurs (dont plusieurs femmes) ou nous-mêmes ayant changé de perspective quant à ces publications. Chaque ouvrage exige des négociations et mises au point très spécifiques beaucoup plus longues et délicates que dans les autres collections, afin de respecter à la fois l’auteur, sa famille et les critères de l’édition. D’où le développement assez lent d’un catalogue soumis de plus aux aléas économiques et à ceux de la vie privée des bénévoles qui le construisent. Notre collection s’adapte au fur et à mesure aux besoins internes et externes. Son historique a fait l’objet en 2010 d’un article très complet dans un numéro de la revue Etudes Tsiganes.

La scolarisation généralisée des enfants tsiganes au niveau primaire et les impératifs de la vie moderne rendent moins fort dans cette population - mais inégalement selon les pays – le tabou ancestral de l’écriture. Leur prise de conscience que l’écrit fixe la mémoire de traditions qui se perdent commence à lui donner du prix et nous amène des écrits tsiganes valables et plus nombreux, avec une véritable démarche d’écrivains (nous sommes réticents aux réécritures et aux enregistrements qui peuvent gauchir, trahir ou être soumis à des intentions et manipulations plus ou moins perverses). Ces écrivains ont une démarche volontariste, des textes destinés souvent à se faire connaître des Gadjé (non-Tsiganes), mais qui se dégagent de plus en plus du document dit autobiogaphique, et commencent à élaborer une littérature de fiction aux visées très esthétiques. Les médias devraient encourager ces objectifs avec un œil et une oreille neufs, par des comptes-rendus non méprisants, ce que souvent ils refusent, obnubilés par les critères habituels de notre mentalité formatée, formée par des siècles d’histoire littéraire. La communauté tsigane nous réclame en retour, notamment des groupes de Sinté-Manouches qui ont perdu l’usage de leur langue, une grammaire et un manuel de conversation à usage interne, qui leur permette d’y revenir. Ce serait un surprenant mais juste retour des choses que de boucler cette boucle, l’écrit amenant à revivifier une oralité devenue fragile…

Françoise Mingot-Tauran, pour Wallâda, 17 décembre 2011

![]()

|

|

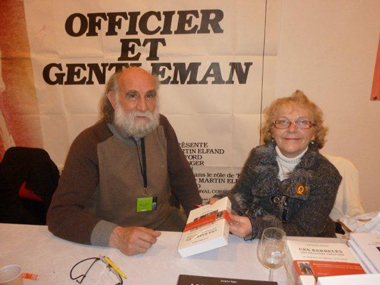

| Journée du Livre de Saumur, avril 2010, Jacques Sigot et Françoise Mingot-Tauran |

|

| Avec Françoise Mingot sur le site du camp de Montreuil-Bellay au début des années 80 |